Aufbruch in die Marktwirtschaft

Der politische Umbruch im Herbst 1989 löste bei den Dresdner Taxiunternehmern große Euphorie aus. Mit einem ERP-Kredit schafften einige bereits Ende 1989 die ersten Mercedes-Benz Taxis an. Um den Übergang zur Marktwirtschaft zu erleichtern, knüpften sie Kontakte zu Taxigenossenschaften in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Hannover und München.

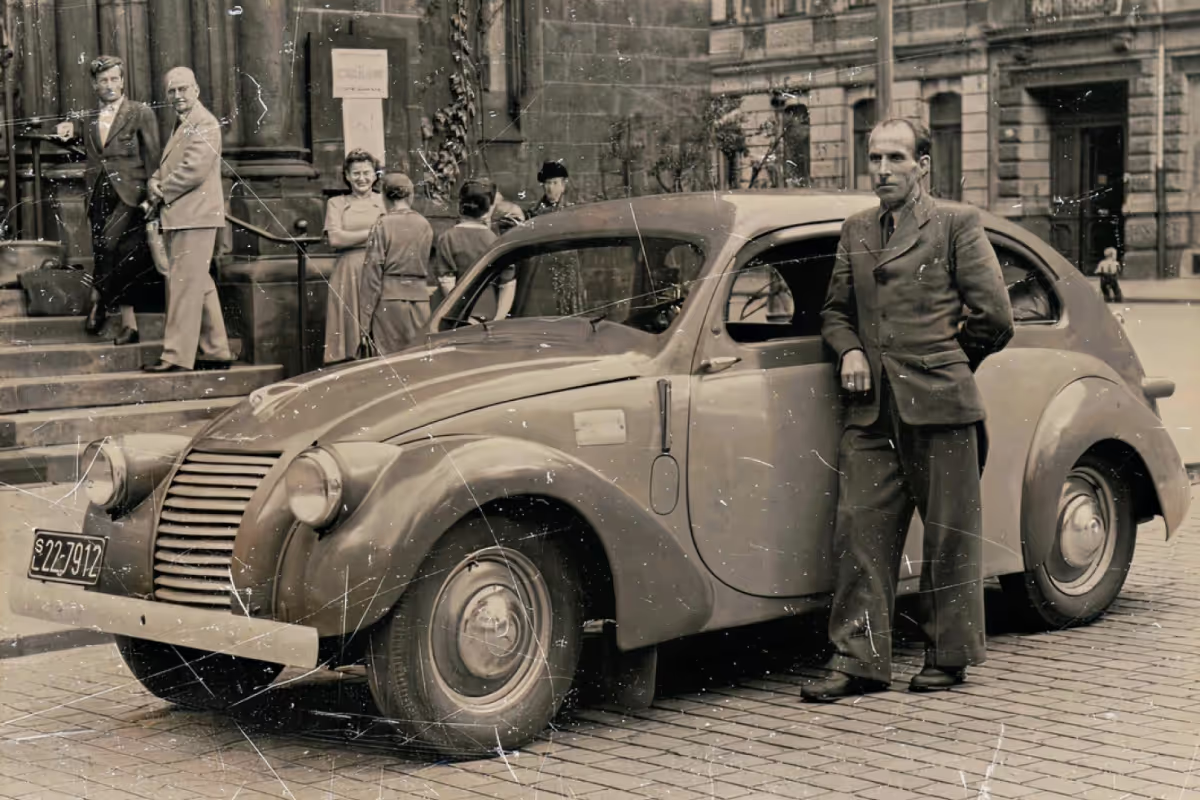

Nach intensiven Bemühungen konnte die Genossenschaft am 1. Juli 1990 eine eigene Funkzentrale eröffnen. Zum Jahresende 1990 wurden bereits 112.000 Fahrten vermittelt. Zwar gab es nun die ersten 35 Mercedes-Benz Taxis, aber das Stadtbild war noch von vielen verschiedenen Marken wie Wartburg, Moskwitsch und Wolga geprägt. Diese "bunten" Taxis durften mit Sondergenehmigung bis zum 31. Dezember 1992 fahren, danach wurde die Farbe Hellelfenbein (RAL 1015) zur Pflicht.

Mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 stiegen die Tarife drastisch. Ein Kilometer kostete nun 1,60 DM (zuvor 0,65 Mark) und die Grundgebühr 3,50 DM (zuvor 0,50 Mark). Dies führte zu einem starken Rückgang der Fahrten, den auch die steigende Zahl von Touristen und westdeutschen Beamten nicht ausgleichen konnte. Viele Taxibetriebe mussten sich mit Zusatzdiensten wie Paket- und Medikamentenlieferungen über Wasser halten.